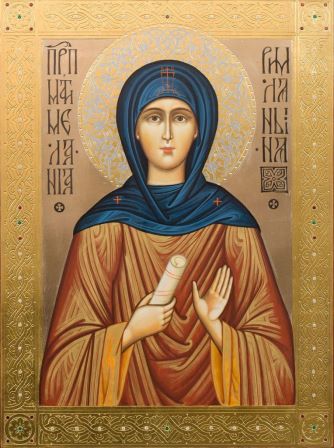

6 февраля православные люди чтят память двух святых, носивших одинаковое имя Ксения (Аксинья). Первая Ксения Римляныня (в миру Евсения), жившая в V веке в семье знатного римского сенатора, исповедовавшего православную веру. Родители баловали девочку с детских лет и хотели видеть ее светской королевой. Для этого были все задатки: великолепный ум, красивая внешность, хорошее образование. Они надеялись, что дочка составит хорошую партию богатому и знатному человеку, но ошибались. Девушка мечтала о служении Господу. Когда она повзрослела, ее обручили с богатым мужчиной из знатного рода. Но девушка не собиралась замуж:когда подошел день свадьбы, оделась в мужское одеяние; вместе с двумя рабынями тайно покинула родной дом. Она боялась родительского гнева. Все свое богатство по пути раздала нищим.

Она с рабынями проникли на судно и спрятались в трюме. В городе Александрии сошли на берег и искали пристанище, где их не найдут. Евсевия просила своих рабынь называть ее Ксенией, что в переводе с греческого означает «чужестранка».

Однажды, она встретилась с пресвитером Павлом, настоятелем обители святого апостола Андрея и уговорила взять с собой в город Миляс (город и район на юго-западе Турции, на берегу Эгейского моря) . Там Ксения на свои деньги купила землю. Ксения построила храм во имя святого Стефана и основала женский монастырь. Вокруг нее образовалась монашеская община и игумен Павел постриг ее в монашество.

Ксения Римляныня (Милясская) старалась для нищих быть покровительницей; для грешников – наставницей. Когда святая умерла, около 457 года, жители наблюдали в небе светящийся венец, в середине которого было крестное знамение. Только после смерти люди узнали ее истинное происхождение, что она из знатного рода. Подробное жизнеописание Ксении: https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/83

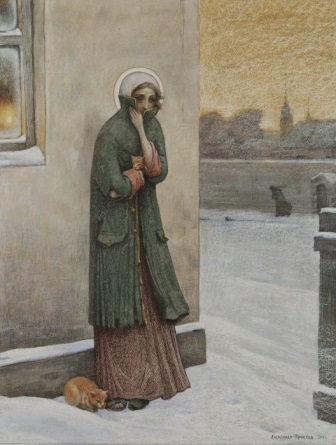

Вторая Ксения, наша соотечественница, жившая сравнительно недавно — в XVIII веке. Имя ее — Ксения Петербуржская — связано с самым тяжелым, но и с самым высоким видом подвижничества — юродством ради Христа, то есть «добровольным путем спасения, исполненного мудростью при внешнем безумии».

Поженившись,18-летняя Ксения Григорьевна и Андрей Фёдорович Петров, певчий полковник были счастливы в браке. Они были прихожанами храма на Петроградской стороне — церкви святого апостола Матфия, что в сквере между Кропоткинской улицей и улицей Ленина.

Они жили в собственном доме на улице Петрова, по имени владельца. К сожалению, счастье продлилось недолго. Муж внезапно умер, даже не успел причаститься. Скорее всего, остановилось сердце. В 26 лет Ксения овдовела. Сильная любовь, потеря любимого мужа, как молния пронзила мозг. Она поняла, что для прежней земной жизни она умерла. Поэтому на кладбище сказала, что умерла она, а жив муж Андрей в её лице. Надела кафтан мужа, зелёную юбку из сукна и просила называть Андреем или Андреем Фёдоровичем. Она не стала безумной, просто решила посвятить жизнь Богу и Андрею, чтобы ему было легче в другом мире. Святая Ксения вела бродяжничью жизнь, с утра до вечера ходила по городу. Ночевала где придется. Кушала, что подадут. И в снег и в жару она носила одну и ту же одежду.

Февральские метели. Художник Простев Александр. Ксения Петербургская. Художник Простев Александр.

Милостыню, которую давали ей, передавала другим нуждающимся. Она всегда чувствовала кто ей подаёт- добрый или злой человек. Могла и отказаться от милостыни вовсе.

Блаженная способствовала разрешению проблем людей в лучшую сторону, выздоровлению детей, улучшению материального благополучия и многое другое.

Часовня Ксени Блаженной на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге

Обеих святых угодниц почитали на Руси с неизменным уважением, поэтому не стоит искать насмешки в народных названиях дня — Полухлебница и Полузимница. По старому стилю, день Аксиньи-полузимницы считали переломом зимы. Озимое зерно пролежало в земле половину срока до восхода. Полагали, что со дня Ксении до новых хлебов понадобится столько хлеба, сколько уже съели. За это и прозвали её в народе полухлебницей.

К этому времени небогатая крестьянская семья вынуждена была вести строгий учет хлебу, половина которого была уже съедена, а оставшуюся часть следовало до нового урожая растянуть.

Но хоть и делила Полузимница зиму пополам, «а мужику к весне было значительно тяжелее». Что если холода дольше обычного простоят, а лето гнилым и дождливым окажется? Хватит ли хлебушка? Уродится ли новый, а если уродится, то почем его можно будет купить-продать? Заранее интересовались, сколько стоит хлеб и старались закупать зерно до тех пор, пока оно не выросло в цене. Вот и гадали повсеместно 6 февраля на Анисью Полухлебницу о ценах на муку и зерно. Если в это время хлеб рос в цене, то говорили о скудном урожае в будущем. Если хлеб дешевел – год будет урожайным.

Гадали так: пекли хлеб, а потом один и тот же каравай взвешивали сначала вечером, а затем- утром. Если за ночь вес хлеба уменьшался, надеялись на снижение его стоимости, а если тяжелел к утру хлебушек — пояса потуже затягивали, не рассчитывая, что смогут «за дорого» прикупить зерна в достатке.

В этот день начинали праздновать малую масленку — ребятня по всей деревне собирали лапти, а потом приставали с вопросом ко всем, кто в этот день с ярмарки возвращался — «Везешь ли Масленицу?» Тому, кто на этот вопрос отвечал отрицательно — приходилось худо, его били лаптями.

Сейчас эти крестьянские страхи не каждый поймет, да и миновали времена, когда благополучие и достаток всей семьи зависели от холодной зимы, поздней весны или дождливого лета. На Аксинью, 6 февраля, анализировали погоду и говорили о том, какой будет вся оставшаяся часть зимы.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 6 ФЕВРАЛЯ:

Какая Аксинья, такая и весна. Солнечный день – хорошая весна

Безветренная погода на Аксинью – вторая половина июля будет теплой и сухой, без ветров и дождей. Будет сухая погода да тихая, сена запасут вдоволь и рыбалка отличная.

Вьюга кружит на Аксинью – примета того, что будет дефицит корма для скота, жди неурожая. Весна будет поздняя.

Облака на светлом небе видны – быть краснопогодью, т.е. предвещают скорое тепло.

Кто сядет первым ужинать в этот день, то вскоре умрет. Поэтому, 6 февраля старались не садиться за стол после захода солнца. Или же в некоторых семьях первыми есть садились старики, чтобы внуки и дети не умерли раньше Не стоило пожилым людям в этот день вязать, шить, стричь волосы и ногти, застилать постель – это, по приметам, сулило смерть.

Так же в этот день катались с гор, ведь по примете — кто дальше укатится, у того будет большая удача в семье.

На Аксинью-полухлебницу нельзя:

— Ставить квас – будет неурожайный год.

— Завязывать любые узлы, чтобы похороны не накликать.

— Перестилать постель, иначе заболеете.

— Стричь ногти на ногах, в противном случае не избежать судорог.

— Рассказывать кому-то свой сон.